現代貨幣理論(MMT)とは何なのか。

「税は財源ではない」「消費税を廃止しても問題はない」「国民の借金は嘘」などを耳にすることはあると思いますが、これはMMT理論を唱える人から聞いたことがあります。

私もこのMMTを少しかじってみました。MMTは通貨発行の仕組みを説明する理論であると耳にしたことがあります。

この通貨発行の仕組みを中心に分かる範囲で説明したいと思います。そして、自分の意見も交えていきたいと思います。

それでは順を追って説明します。

通貨発行の仕組み

MMTを理解する上でまずは、通貨発行の仕組みを理解することが必要です。

日本の通貨発行は「信用創造」によって行われます。

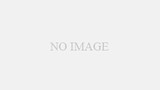

「信用創造」とは、無からお金を作り出すことです。日本の通貨は以下の3つの方法により信用創造されます。

①日銀が民間銀行にお金を貸しつける

民間銀行と日銀の間でお金が「無」の状態から、日銀が民間銀行にお金を貸しつけることでお金が生み出されます。

民間銀行は、日銀からお金を借りることで、民間銀行は口座を開設して、その口座に日銀から借りたお金を入金することになります。このお金を「日銀当座預金」といいます。

この「日銀当座預金」と民間銀行が民間人や民間企業などから預かったお金とは区別して管理されます。

そしてこの「日銀当座預金」は民間に対する貸付けには利用できません。

②民間銀行が日銀に国債を売却する

民間銀行は国債を保有している場合、この国債を日銀に売却することで信用創造がなされます。国債を日銀に売却した場合、その対価として通貨が信用創造されて、民間銀行の「日銀当座預金」が増えます。俗にいう「買いオペ」です。

③民間銀行の民間に対する貸付け

民間銀行が民間にお金を貸しつける場合にお金が信用創造されます。つまり、民間銀行が民間にお金を貸しつける場合「日銀当座預金」や「民間人から預かったお金」を貸し付けているのではなく、民間銀行が生み出したお金を貸しつけているということです。

このように「無」の状態からお金が生み出される場面は3つあるのです。

世の中にお金が流通する仕組み

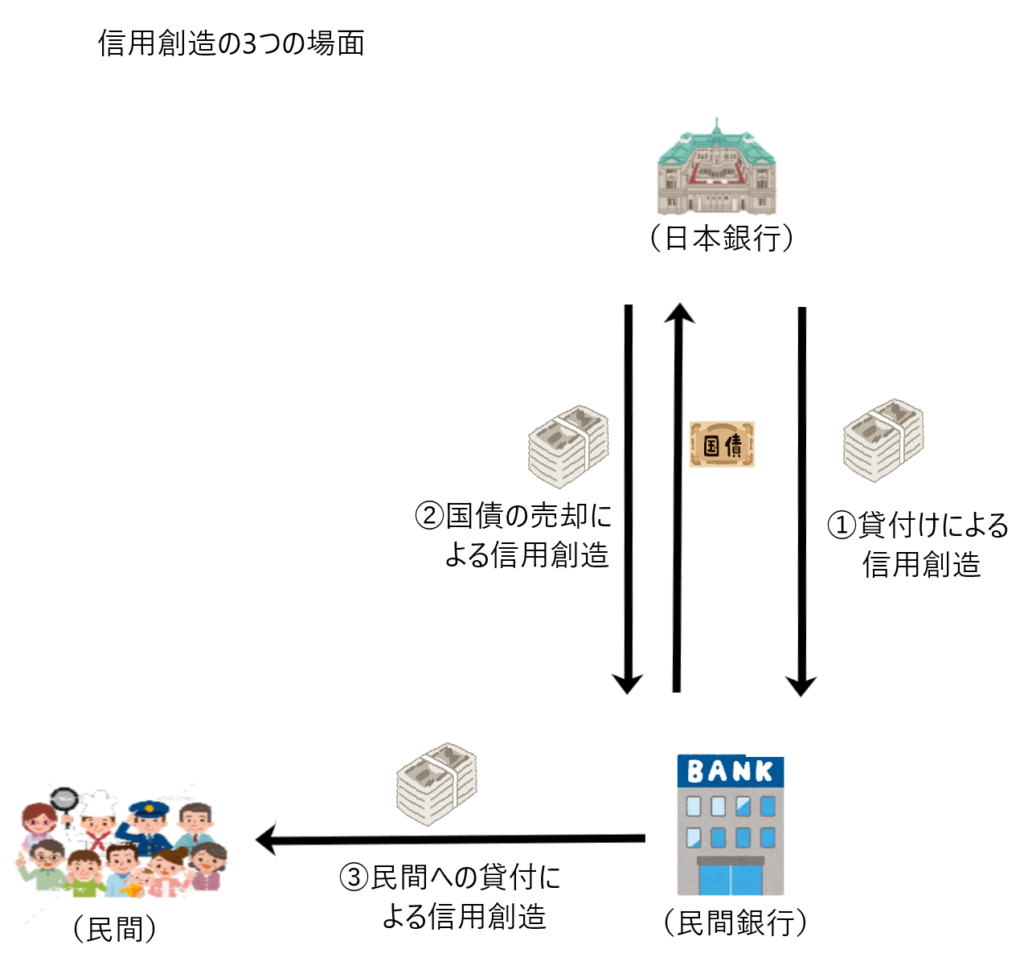

MMTを理解するためには、世の中にお金が流通する仕組みも知っておく必要があります。

以下の2つの方法により、世の中にお金を流通させます。

・政府が国債を発行して資金調達し、このお金を公共サービスの提供を通じて世の中に流通させる

・民間銀行の民間への貸出し

✔政府が国債を発行して資金調達し、このお金を公共サービスの提供を通じて世の中に流通させる

先ほどの話に少し戻りますが、①民間銀行が日銀からお金を借りることによってお金が信用創造される、②民間銀行が日銀に国債を売却することでお金が信用創造される、ということでした。

この①と②によって信用創造されたお金は「日銀当座預金」として民間銀行が保有していることになります。

この「日銀当座預金」を政府は「国債」を発行して借りることになります。つまり、政府は民間銀行から「日銀当座預金」を借りて、民間銀行に国債を発行するということです。

これが政府の資金調達の方法です。

そして政府が調達したこの資金を原資に国民に公共サービスを提供します。政府は民間にお金を支払って公共サービスを提供するため、政府は世の中にお金を供給していることにもなります。

このように政府が国債を発行して調達した資金を原資に公共サービスを提供することを通じて、世の中にお金を流通させることになります。

そして元々このお金は「無」から作り出されたお金ということになります。

✔民間銀行の民間への貸出し

民間銀行が民間にお金を貸す場合、「無」の状態から信用創造されたお金が貸し出されています。よって民間が民間銀行からお金を借りた分、世の中のお金の流通量が増えることになります。

日本政府(国)の財源の調達方法

政府は財源を確保し、これを原資として国民に公共サービスを提供し、国家運営を行っています。

その中で、「税は財源ではない」ということがMMTでは言われます。

これはどういう意味なのか説明します。

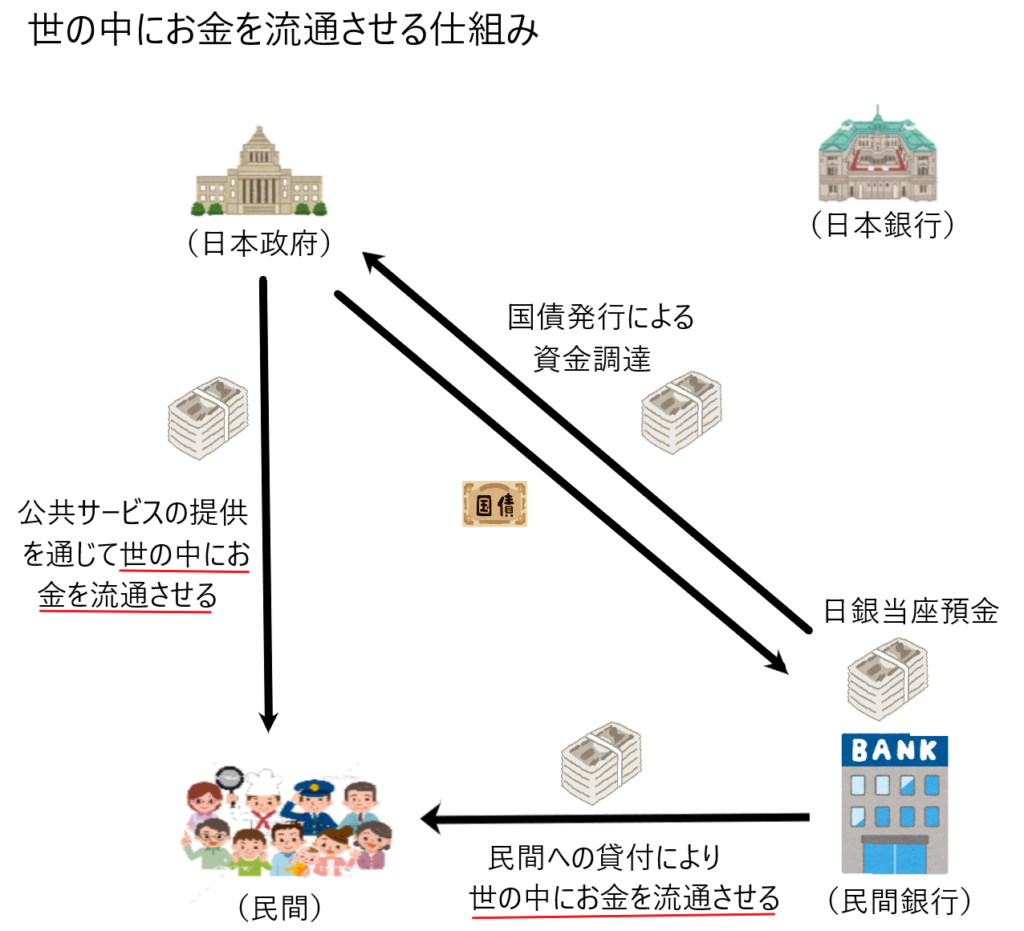

✔「税は財源である」とする考え方

日本政府は国を運営するためにその資金を調達します。その調達した資金のことを「歳入」と言います。

そして調達した資金(歳入)を予算を決めて使っていきます。これを「歳出」と言います。

「税は財源である」とする考え方においては、まず①「税金」と「国債発行による資金調達」により、財源(歳入)を確保します。

そして、②この財源を原資に公共サービスを提供(歳出)するわけです。

この①、②の順番で言えば「税は財源」ということになります。

つまり、「税は財源であり、財源として足りない部分を国債発行で賄っている」ということです。

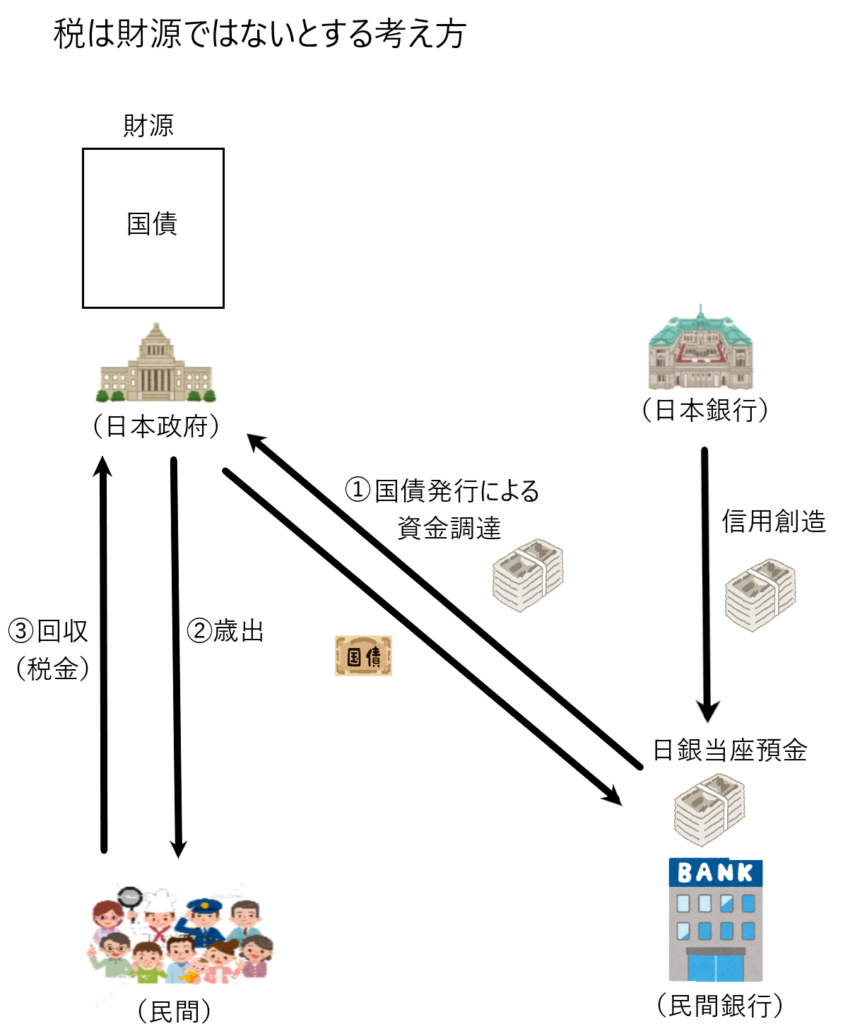

✔「税は財源ではない」とする考え方

これに対してMMT理論は「税は財源ではない」と考えています。

MMT理論においては、まず①国債発行による資金調達を行い、これを歳入、すなわち「財源」とします。

そして、②この財源をもとに国民に公共サービスの提供(歳出)を行います。

最後に③世の中に増えたお金を適正な量にするために税金で回収することになります。

この順序で言えば、「税は財源ではない」ことになります。

✔税は財源か否か

個人的には「税は財源である」と考えます。

理由は以下のとおりです。

「税は財源である」と考える理由

・昔は税が財源であったが、借金も財源に出来るようにした

昔はおそらく税だけが財源であったと思います。しかし税だけが財源であると国家運営に支障をきたす場合があるから、借金も財源に出来るように簿記の技術などを利用して、通貨発行の仕組みを整えたのだと思います(ちゃんとした証拠はありませんが)。

・お金の流れ的に税金が財源ではないように見えてしまうだけ

お金の流れを追うと、「国債発行による資金調達 → 歳出 → 徴税」となり、徴税は一番最後であって歳出時点では物理的に税は財源になりえないという理屈です。よってこの場合は財源は国債と考えます。

しかし、会計の視点から見ると、違ってきます。

通常の企業会計の話ですが、会計上「現金収入があった時」だけが「収益計上時期」ではありません。会計上の収益は「その収益に係るお金が入金されることがほぼ確実になった時」に計上されるのが通常です。つまり、売上を行って未だ入金はないけれども、「その売上に係るお金が入金されることがほぼ確実になった時」に売上という収益を計上するのです。

これを税収に置き換えてみます。税収は確かに新年度の4/1時点では国に入金されていません。しかし、4/1の時点で「この先1年間の税収は、大災害など特別なことが起こらない限り入金されることはほぼ確実」と言えるため、4/1の時点で税収を計上することは会計上当然と言えます。そうすると、4/1の時点でその年の税収は当然に計上でき、「税は財源になりえる」のです。

・最高裁判決において、「税は財源である」ことは説明されている

旭川健康保険条例事件最高裁判決において、日本国憲法に規定する「租税」を定義していますが、その定義の中で租税は国の財源であると明記しています。

・現在は主流の経済学の方が認められている

MMT理論と主流の経済学のどちらが正しいのか、素人の自分には理解できないところですが、世界的に認められているのは主流の経済学であり、MMT理論は世界的に認められているとは思えません。よって「税は財源であること」を前提とした主流派の方が信じるに値するからです。

MMTの主張とその理由

MMTの立場に立つと、以下のような主張がなされます。このように主張される理由を述べます。

・「税は財源ではない」

・「消費税を廃止しても問題はない」

・「国民の借金は嘘」

✔「税は財源ではない」

MMTにおいてはまずは①政府が国債を発行して資金調達し、②その財源で公共サービスなどの提供を行い、③国内においてお金が有り余る状態にしないために税金で徴収を行うと考えるので、財源は「国債の発行による資金調達」であり、「税」ではないということになります。

ちなみに先ほど述べたとおり、個人的には「税は財源である」と考えます。

✔「消費税を廃止しても問題はない」

MMT理論では「税」は財源ではなく国債発行による資金調達が財源となると考えるため、消費税を廃止しても政府の財源が消費税分減少するとは考えません。そして、今の日本国民はモノやサービスを購入するためのお金が不足している訳だから、消費税を廃止することによって日本国民の手元にお金が残るようにすれば、経済が活性化すると考えるのです。

しかし、個人的には消費税を廃止すると以下のような問題点が生じると考えます。

消費税を廃止することにより生じる問題点

・社会保障を維持できない

今の社会保障費は「社会保険料+消費税」でも賄えず、足りない分を国債を発行して補っています。もしも消費税を廃止すると、社会保障費に消費税分の穴が開きます。この穴を塞ぐために国債発行による穴埋めも理屈的には可能ですが、国債残高の増加に歯止めがかからなくなります。

・輸出企業の国際競争力が低下する

消費税を廃止すると、輸出企業への輸出還付金という補助金がなくなってしまいます。補助金がなくなるということは、国から輸出補助金を受けている外国の企業に国際競争力で負けてしまいます。

・労働者の所得税や社会保険料の負担が激増する

元々労働者の所得税負担を軽減する目的で消費税が導入されたにもかかわらず、消費税を廃止すると、その税負担は最終的に労働者の所得税や社会保険料の増加、賃金の低下といった形で跳ね返ることになります。

・通貨の機能を維持できず、インフレを招いてしまう

消費税は安定して徴収できるため、市場から通貨を適度に回収し、その機能を維持する手段として優れています。消費税を廃止すると、通貨を市場から適切に回収する最も効果的な手段が失われ、その結果、インフレを引き起こす危険があります。

✔「国民の借金は嘘」

これもよく言われる話です。

政府が国債を発行してそのお金を市場に投入したとき、政府は国債という負債を負いますが、その分市場のお金は増えている、つまり国民の資産は増えています。

この現象を捉えて「誰かの負債は誰かの資産」であるとか「政府の負債は国民の資産」と呼ぶ人もいます。

確かに通貨発行の視点から見れば、このように見えてしまうかもしれません。しかし、別の角度からこれを観察すると「政府の負債(国債)=国民の借金」と説明できます。

「政府の負債(国債)=国民の借金」であることの説明

例をあげて説明します。登場人物は3者です。「政府、民間企業、国民」です。

政府は国民に100兆円分の公共サービスを提供するために、国債を発行して100兆円を調達しました。

しかし、政府は公共サービスを提供するための機能を有していないので、民間企業に100兆円を支払って国民に公共サービスを提供するように依頼しました。

依頼を受けた民間企業は約束通り、国民に対して100兆円分の公共サービスを提供しました。100兆円分の公共サービスの提供を受けた国民はその対価として100兆円を支払わなければなりません。なぜならそれが通貨のルールだからです。

この100兆円の支払は通常はそのサービスを提供してくれた民間企業に支払うべきですが、民間企業は国から既に100兆円の支払いを受けているため、国に対して納税という形で100兆円の支払いを行うことになります。

しかし、このとき国民は対価の支払いとして100兆円を納税できず、80兆円しか納税できませんでした。つまり国民に20兆円の債務不履行が発生するということです。

国民の20兆円の債務不履行が発生するとどうなるかというと、政府は100兆円分の国債を発行し、そのうち80兆円を徴税できたのでこの80兆円は国債の返済に充てることができますが、20兆円の国債が残ります。

つまりこの20兆円の国債は、実質的には「政府の国民に対する債権、政府に対する国民の借金」ということになります。

国が絡まない通常の取引であれば、100兆円分のサービスを提供して、そのサービスの受けた者から80兆円しか回収できなければ、そのサービスを提供した者は「20兆円回収できていない」という債権者の不満が出るはずです。しかし、国が絡むこの取引においてはこの「20兆円回収できない」という債権者の不満を国が引き受けていることになり、この不満が留保されている形になります。

日本の国債残高は1300兆円を超えています。この全てが国民の債務不履行の積み重ねとは言いませんが、その大部分を占めているのではないか、と思います。つまり「債務不履行という債権者の不満が国債残高という形で積もりに積もっている」訳です。

国債を単に「通貨発行」という視点からだけで語るのではなく、「国民の借金」という側面があることも見逃せない視点です。

最後に

現代貨幣理論(MMT)は、通貨発行の仕組みを説明した理論とも言われています。

その通貨発行の仕組みを考えると「税は財源ではない」「消費税を廃止しても問題はない」「国民の借金は嘘」「日本国は財政破綻することはない」といった主張がなされるのです。

MMT理論の基礎となる通貨発行の仕組みだけでも理解すれば、経済や通貨、税の仕組みについて、新たな視点を発見できると思います。